#acessibilidade: A imagem é uma fotografia aérea da barragem da Usina de Itaipu, entre o Brasil e o Paraguai. Fonte: Wikimedia Commons

aviso: O presente artigo fez uso de inteligência artificial para a consulta de dados estatísticos. O corpo do texto foi escrito e revisado exclusivamente usando recursos químico-celulares de cérebros humanos

Na primeira parte da nossa discussão sobre carros “elétricos”, abordamos o tema das baterias, que tiram deles o selo de carro ecológico. Neste texto, vamos discorrer sobre fontes de energia, um aspecto muitas vezes distorcido ao falar de tais veículos.

Os motores dos carros convencionais, convertem energia química dos combustíveis em energia cinética, que é o que interessa para a atividade-fim desses motores, que é levar o carro e seus ocupantes de lá para cá. Se formos compará-los com motores elétricos, pelo ponto de vista ecológico, precisamos falar sobre a conversão de energia.

Em um motor à combustão, o gás ou líquido comburente que colocamos no posto é queimado e se transforma em energia. A energia química se transforma em energia térmica e depois em energia mecânica e é responsável por colocar o veículo em marcha. As outras, inerentes do processo de transformação, são classificadas como energias perdidas, como a sonora e a vibratória. Por ser um sistema aberto,[1] o motor a combustão troca energia com o meio e dessa maneira, grande parte da energia térmica se perde ao aquecer peças metálicas e a atmosfera próxima ao veículo. Estima-se que a eficiência dos motores à combustão aumentou de 15-30% desde os primeiros veículos produzidos em massa (Ford’s-T), para 30-40% nos carros mais modernos. Por mais que tenhamos evoluído em termos de design e uso de materiais mais leves, é notório que o foco dos investimentos tecnológicos dessa indústria nunca foi eficiência energética. Hoje, o que mais vemos nas ruas das grandes cidades são carros de grande porte, e consequentemente, de baixíssima eficiência energética.

Nicho de mercado, necessidade de afirmação ou pertencimento à uma classe superior, seja lá qual for a desculpa esfarrapada, emprega-se um marketing que incentiva o consumo exacerbado de recursos naturais, sem precedentes, em detrimento de carros compactos e eficientes, que no final das contas, foram desenvolvidos para a mesma tarefa. Geringonças como os Cybertrucks soam como um paradoxo falsídico, pois se propõe o uso de energia “limpa” para deslocar pelas ruas de cidades congestionadas um monstro de 3 Toneladas.

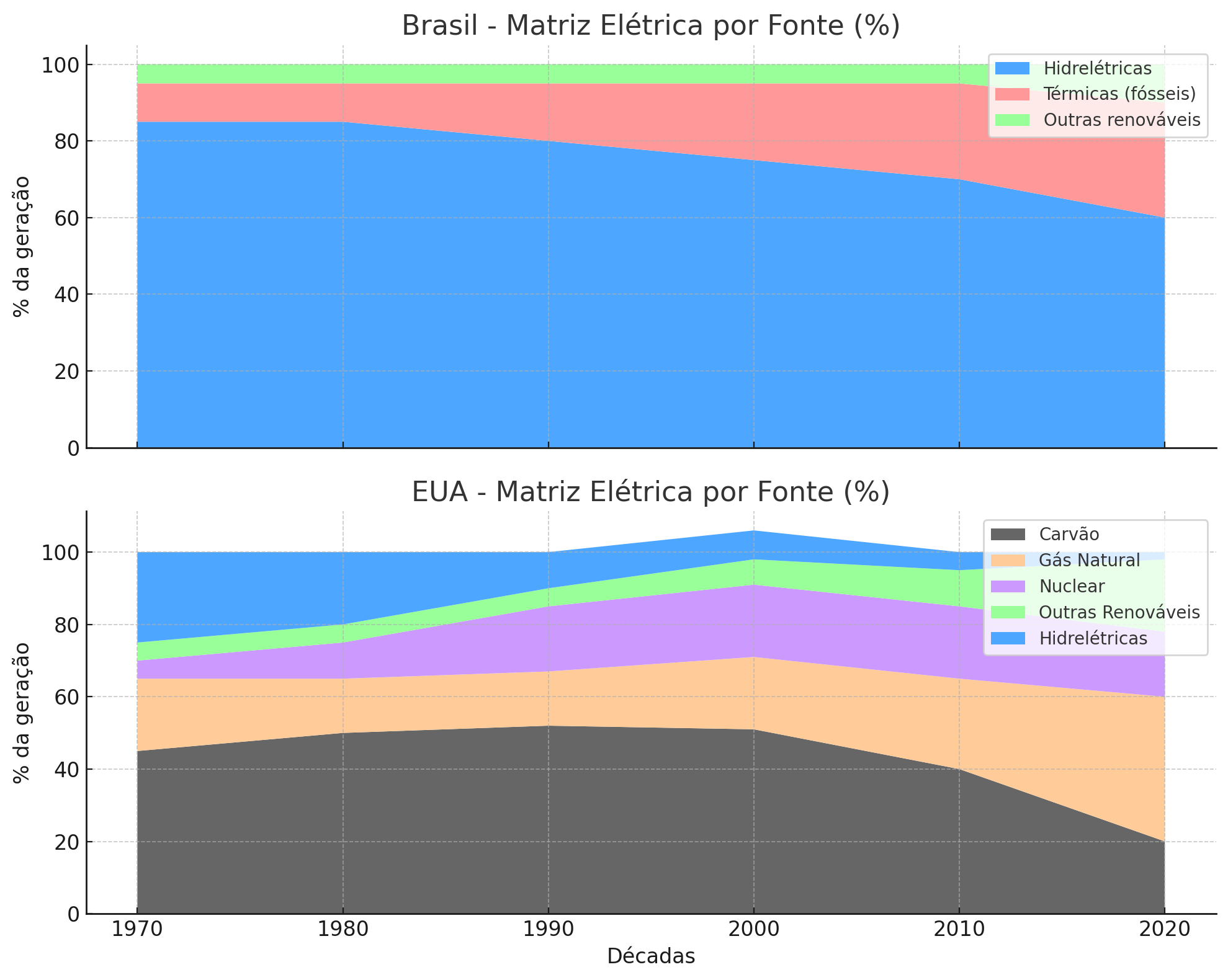

Falando em energia elétrica, vamos lembrar de onde ela vem. A matriz energética[2] é muito variada, quando comparamos diferentes países, e assim como no caso dos veículos, trata-se também de um processo de conversão de energias: Energia Potencial em Energia Elétrica. Para não fazer um tratado mundial sobre energia elétrica, usarei o Brasil e os EUA como referências, pois um é o foco atual das mais acaloradas discussões e o outro, é o país dos brasileiros (não somos mais colônia, como alguns ainda insinuam).

Falando apenas em geração de energia elétrica, a matriz energética brasileira é assentada em energia renovável (80-85%), com um peso muito grande de fontes hidrelétricas. Já nos EUA, sua matriz é composta por 40% de gás natural, 20% nuclear, 20% eólica/solar e 20% carvão.[3]

No Brasil, quando um carro elétrico é recarregado, um monte de água já passou por debaixo das pontes do rio Paraná e dos rios da bacia do Rio Jequitinhonha. Em Nova Iorque ou em Beverly Hills, quando as carangas estão conectadas nas tomadas, já foi expelido um monte de fumaça de carvão queimado, com CO2, CO e diversos outros compostos poluentes, por termelétricas localizadas em Estados federativos tão tão distantes.

A ideia aqui é apenas mostrar algumas das consequências do impacto do consumo de energia elétrica por veículos à bateria, pois há diferenças imensas na hidrologia/geografia dos dois países e de aspectos estratégicos/políticos relacionados à soberania e estabilidade das matrizes energéticas. Mas não pense que a energia elétrica gerada pelas usinas hidrelétricas também é super limpa! Muitos usuários de energia não tem ideia de onde ela vem e como é gerada. O senso comum nos diz:

– De um lado da turbina entra água e do outro sai água e energia!

Sim, claro! A energia sai “limpa”. Uma vez construídas e em operação, o impacto ambiental das hidrelétricas é muito pequeno. Nos fazem esquecer, propositalmente, que existe um passivo ambiental imenso, gerado pelo represamento dos rios das bacias envolvidas na criação do reservatório, um grande lago elevado, onde se acumula a energia potencial necessária para movimentar as turbinas. Poucos aqui devem lembrar do impacto da criação da usina de Itaipu, mas a de Belo Monte (Pará), muitos devem ter ouvido falar. Alteração no fluxo de água do Rio Xingu, deslocamento forçado e insegurança alimentar de comunidades e povos originários, invasão de madeireiros em áreas próximas, deterioração das margens dos rios da bacia e destruição da flora e da fauna, causando em 4 anos a morte de mais de 85 mil peixes.[4] Ambientalistas tratam como desastre ambiental o resultado da instalação dessa usina.[5]

O Brasil, em tempos recentes, convive com riscos de apagões elétricos, por conta dos regimes de chuvas que vêm se alterando e também pelo aumento do consumo de energia. Nossa população cresceu e nossa matriz se manteve quase a mesma da década de 1980 (quando foi inaugurada Itaipu), sendo necessário recorrentemente, o emprego de usinas termelétricas para suprir a demanda em tempos de estiagem. Sorte (ironia on) que nossa indústria está em declínio notório,[6] senão certamente nossa atmosfera estaria muito mais norte-americanizada.

Imaginem agora se, de forma descontrolada e sem planejamento, seja fomentado no Brasil o consumo de veículos movidos a baterias elétricas. Como ficaríamos nós, consumidores de energia residencial? Eis aqui uma prévia desse cenário: ‘Se carregar, bairro apaga’: 37 ônibus elétricos estão parados no Jabaquara… [7]

Chegamos então, ao que se pode ver, a um ponto de tensão entre a demanda e a oferta de energia. Seja ela mais ou menos limpa. O fato é que o planejamento racional está sendo delegado à políticas eleitoreiras e não políticas públicas de longo prazo, pois aumentar a capacidade de produção de energia depende de um complexo conjunto de ações e obras de alto custo. Podemos seguir pelo caminho da insanidade ambiental, autorizando o aumento de produção de energia elétrica oriunda da queima de carvão,[8] ou investir na produção de energia realmente limpa.

Vocês já ouviram falar no hidrogênio verde? Fica aí a chamada para um próximo papo energético…

Comentários e Referências:

[1] Em termodinâmica, sistemas que trocam calor e matéria com a vizinhança, são chamados de sistemas abertos. O extremo oposto, são sistemas isolados de quaisquer trocas. Para montar uma máquina ou recipiente perfeitamente isolado, são necessários recursos tecnológicos que vão além daqueles empregados em motores de carros.

[2] A matriz energética representa a composição das fontes de energia utilizadas por um país para suprir suas necessidades (eletricidade, transportes, indústria, etc.)

[3] Os dados citados neste parágrafo foram compilados pelo ChatGPT, em uma consulta feita pelo autor do texto (Artur), com o seguinte comando: “compare a matriz energética do brasil com a dos EUA?” O gráfico foi gerado solicitando: “faça um gráfico do setor de eletricidade, ao longo das décadas” e por fim, o autor solicitou as fontes dos dados. Antes de publicar as informações, o autor conferiu a veracidade dos dados nas fontes citadas. Na EIA (U.S. Energy Information Administration/Electric Power Monthly, Annual Energy Outlook), foram conferidos os dados sobre o tema para o território norte americano. Os dados do Brasil, foram consultados nas plataformas da EPE (Empresa de Pesquisa Energética) e da ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico).

[6] https://jornal.usp.br/atualidades/processo-de-desindustrializacao-no-brasil-se-acentua/